|

|

|

|

|

來過司改會辦公室,大概對於整牆的司改雜誌並不陌生。走過司改雜誌中那些過去改革的歲月,今年來到司改會25週年。今年的開頭對全世界、對台灣、對NGO、對司改會,都非常不容易。疫情的籠罩,讓所有事情的腳步被迫重新調整。 今年初的年度規劃會議,我們有了許多反省與期許。其中一件最令我們在意的是,司改會現在攤開內部工作會議議程,光北部辦公室包含法案政策跟個案就共有20個組別,我們如何讓大家看到司改會這麼多的法律議題、政策背後,相信改革、努力實踐的人們的身影與故事們。 也適逢疫情期間感受到,無法辦實體活動,電子媒介對於訊息的傳播更加重要了。於是我們決定重啟電子報。沒有主編也沒有責編,靠著各個部門在份內事務以外時間抽空帶著志工完成,每月一期,每月月底發刊。希望帶給大家軟性的司改之思,給大家更多不同的故事。

司改會是個很典型的法律倡議型團體,頂多是申訴中心在面對危機個案,協助通報、轉介、後追,但都不是非常結構地進行這些服務。想到司法改革,很少人會覺得它跟社工有關。 但真的無關嗎? 這期〈社工之眼,司改之思〉我們準備了三篇文章:

每個社工系學生應該都對心理暨社會學派Gordon Hamilton所提出的「人在情境中(person in situation)」不陌生,社會工作者不但要看見案主現在所身處的問題,更要深入理解案主在於所處環境當中的困難與跟環境互動的關係,人們會被來自環境的壓迫和內在衝突的壓力給影響,而這個互動的連結彼此環環相扣。 透過社工督導、社工實習生、兼職社工的眼睛,即便可能不完整,希望能透過本期電子報,稍微帶大家瞥見法律倡議團體裡社工的身影。也透過社工們的眼睛,我們有機會看見,我們是在什麼樣的情境之中去從事冤案救援、制度改革這些工作,而我們在情境中的覺察與反應,都值得在意。

|

|

|

|

|

文|賴禹亘、蘇子晴、涂晏慈、李明洳 今年4月,馬偕醫院精神醫學部的張依虹社工師來替我們上了一堂以同理心為主軸的溝通課程。安排這樣的課程,為的是我們工作同仁在第一線接觸個案時的身心健康,也是為了讓我們能夠真正地貼近與承接向我們湧來的需求。...... |

|

|

|

|

文|蔡宜雯 在我心目中的司改會成員們,是溫暖而富有人性的法律服務實踐者。就社工的角度看來,這個實習場域「最社工」之處,大概就是它的成員及這個組織本身,在不同層面上,展現出了中介者的角色與姿態。...... |

|

|

|

|

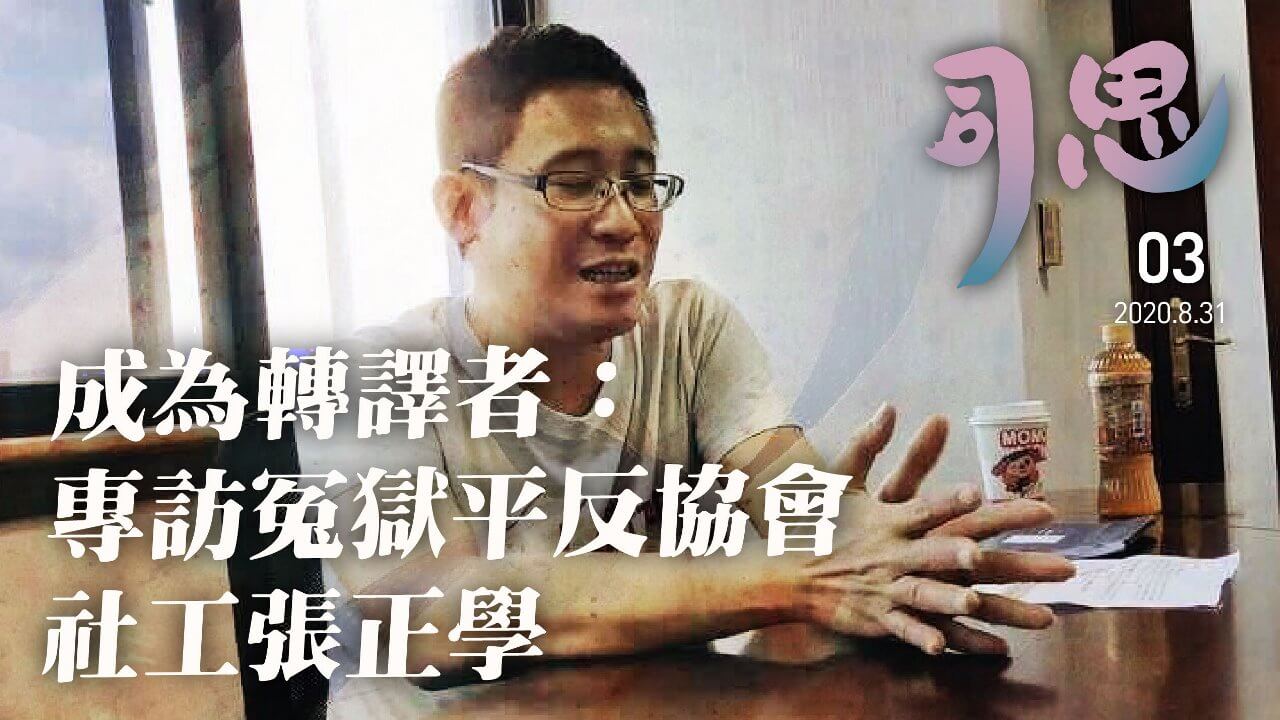

文|蔡宜雯、李明洳 張正學,大家都叫他阿學,是冤獄平反協會(簡稱平冤會)的兼職社工,看起來年輕又有活力的他,在進入平冤會服務之前,其實是已經從事了將近11年愛滋感染者權益促進工作的資深社工...... |

|